Dans mes rêves les plus fous 6

Craï ! Craï ! Craï !

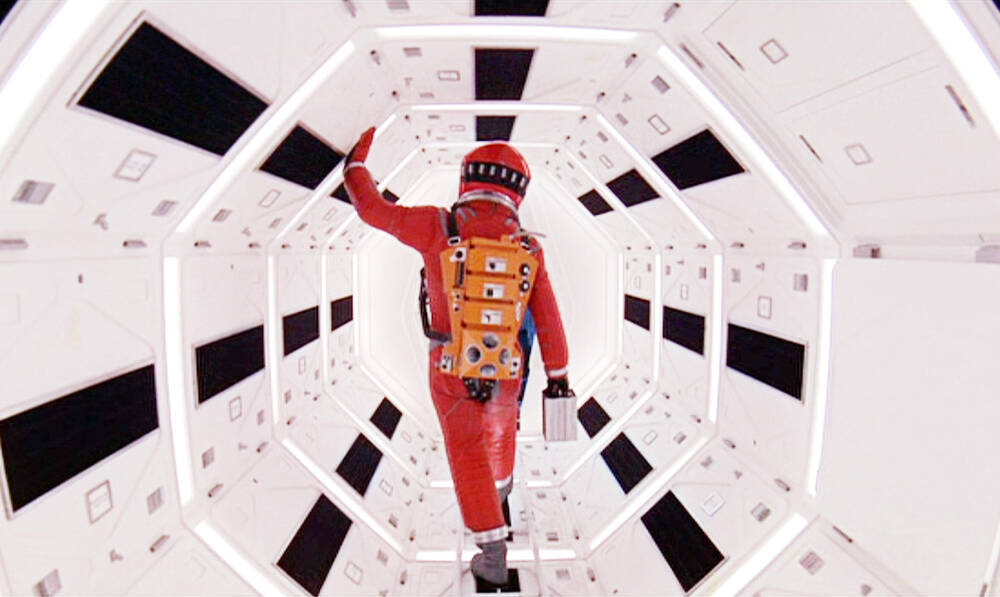

Mes premiers chapitres pourraient laisser croire que je regarde le monde par le petit bout de la lorgnette, mon nombril composant le deuxième monocle de cette paire de lunettes rapetissantes alors que je me suis toujours posé de grandes questions métaphysiques. Je cherchais ce qui rendait possible que les choses fussent. Ainsi, je préférais comprendre la vie plutôt que la vivre moi-même. J’ai cherché et je cherche encore à résoudre l’énigme de la vie. Rien que ça ! Quand vous commencez à vous y attaquer à dix ans, c’est comme ouvrir la porte du sas de sortie de la station spatiale sans avoir reçu d’entraînement de spationaute. Ce fut bien malgré moi que je me retrouvais happé par le vide du cosmos. J’avais dix ans et cette nuit-là, je vis dans mon esprit d’une manière très nette le vieillard que j’allais devenir, l’homme tout proche de la mort. Pendant plusieurs heures, je fus assailli par cette vision qui ne voulait pas me quitter. Je tournai et me retournai dans mon lit et je serrais les dents pour ne pas pleurer. Je m’abandonnais aux larmes au petit matin. Elles seules avaient le pouvoir de me ramener sur terre, je le découvris cette nuit-là. Je m’emparais alors d’un répertoire téléphonique auquel il ne manquait que quelques pages, répertoire que ma grand-mère m’avait donné et qu’elle avait récupéré dans l’une des corbeilles à papier de la Sécurité sociale où elle faisait le ménage. Elle alimentait mon vice depuis mon plus jeune âge. C’est elle qui m’avait élevé dans mes premières années pendant que ma mère allait faire ses huit heures à l’usine. Je me souviens que ma mère était très gênée quand elle devait présenter mon carnet de santé au dispensaire parce qu’il était dès la première page barbouillé par de grandes boucles faites au stylo bille, et les traces de mon forfait s’affichaient sur plusieurs pages. Je me demande ce qui rendait ma mère plus honteuse : était-ce le fait que tendant le carnet de santé à quelque autorité, médecin ou infirmière, elle donnait la preuve que l’enfant en bas âge dont elle avait la charge avait pu échapper à sa surveillance à tel point qu’il avait pu s’emparer d’un bien aussi précieux – votre carnet de santé est votre compagnon pour la vie, prenez en soins, avertissait-il le récipiendaire : je ne peux pas retrouver la phrase exacte car j’ai commis le grave péché de l’avoir égaré – ou bien ce gribouillage maladroit ne venait-il pas lui rappeler ce qui fut certainement l’une des premières fois où elle constata qu’elle ne savait pas « comment me prendre », disait-elle, cette fois-là où elle dut interroger ma grand-mère pour comprendre que je voulais un crayon quand je ne cessais de répéter « Craï ! Craï ! Craï ! ».

Je m’emparai alors de ce répertoire convaincu que mon salut se trouvait dans la poésie. Qu’en connaissais-je ? Oh ! Trois fois rien ! Et dans mon esprit, je n’associais pas ce désir et le souvenir des vers du Hareng saur de Charles Cros – que je fus heureux de retrouver parmi les poètes maudits de mes dix-sept ans et j’eus même le privilège de séjourner à Lagrasse, village magnifique de l’Aude d’où sa famille était originaire – ou ceux du Petit pont de bois d’Yves Duteil. Mais, il est certain que ces vers et cette chanson avaient imprimé en moi quelque chose qui donnait un sens à la vie, et même si j’écrivais comme tout premiers mots dont j’ai le souvenir – des mots qui n’étaient pas ceux que l’école me demandait de poser – si donc je démarrais ma carrière de poète ainsi : « La vie est inutile parce qu’elle se termine », c’est par ces mots mêmes que je lutterais contre cette fatalité, par eux que je rendais utile cette inutile vie, cette lutte contre la mort parce qu’elle n’était pas autre chose pour moi. Je n’imaginais pas alors que l’écriture, mon intérêt pour celle-ci qui va de pair avec l’intérêt pour la lecture, était ce qui allait perpétuer la gêne que ma mère ressentait devant le carnet de santé et moi-même. Ainsi, je crois devoir toujours et encore me justifier d’écrire. Je pourrais faire mienne la réponse qu’avait donnée Moravia à la question « Pourquoi écrivez-vous ? » posée par le journal Libération 1. « J’écris pour savoir pourquoi j’écris. » J’avais la réponse dès mes premiers mots mais la vie l’a modifiée, l’a amendée. À « j’écris contre la mort » avait succédé, croyais-je pendant longtemps, « j’écris contre ma mère ». En fait, la vraie réponse est bien différente si je me penche sur les quarante-cinq années qui me séparent d’aujourd’hui aux larmes mystiques de mes dix ans. Elle est tout autre parce que c’est la question qui a changé : « Pourquoi n’avez-vous pas écrit ? ». Et la réponse : « J’écris pour savoir pourquoi je n’ai pas écrit ».

J’écris aussi pour comprendre pourquoi j’en suis encore à devoir me justifier de m’intéresser à moi-même et au microcosme où je suis né où je vis aujourd’hui ? (où je re-vis ?) Voilà en fait la question subsidiaire et pourtant essentielle que je devrais me poser. Et je la pose. J’en connais déjà la réponse, une réponse qu’il est difficile d’accepter : le peu d’estime que j’ai pour moi me fait douter que d’autres puissent trouver quelque intérêt à se pencher sur mon sujet. Et ainsi, parce que si ne pas s’aimer est déjà faire preuve de beaucoup de dureté avec soi-même alors le reconnaître est encore bien plus douloureux, lorsque j’écris, accablé par cette sentence impitoyable, je cherche à me tourner en ridicule parce que je ne vois que pathétique chez moi. Et, donnant à lire ces écrits, j’attends que l’on me lance tomates et œufs pourris, quolibets, je tends les bras et la tête pour que l’on y glisse le pilori. J’aime être haï parce que je n’arrive pas à aimer être aimé. Je ne vois l’amour que comme oubli de soi-même, comme un absolu inatteignable. Et je tourne, et tourne encore autour du pot alors que j’aurais dû commencer ce récit par un pastiche, un cocktail de Céline et de Proust, un savoureux mélange du tout début du Voyage au bout de la nuit et de La recherche du temps perdu où je n’ai qu’un mot à changer: « Longtemps je me suis haï.. Et ça a commencé comme ça de bonne heure ». Proust et sa quête que j’ai aimé détester et Céline dont j’ai aimé les haines. Proust l’enculeur de mouche, Proust et sa maman. Proust qui commençait sa recherche enfoui au fond de son lit déversant des pages et des pages de rêveries doucereuses qui m’écœuraient comme m’écœure l’écume de biscuit mâchouillé qui se dépose à la commissure des lèvres d’une vieille bourgeoise prenant le thé le petit doigt tendu (mais pas trop) devant le regard gêné de l’amie qui l’accompagne et à qui il ne viendrait pas l’esprit de faire comprendre à la vieille d’en face de se ressuyer la bouche. Ce dilettante, cet esthète glandeur, grand-bourgeois, le cul cousu d’or, m’était plus étranger que ne l’était un Pirikpura du Brésil. Et il fallait que je m’y intéressât parce qu’il était incontournable quand on prétendait aimer la littérature ? Hé bien non ! Hé bien si ! Je m’efforçais à le lire et je ressentais beaucoup d’ennuis. Chez lui, les phrases me faisaient l’effet de ronds-de-jambes. Trop de nuances, pensais-je, comme Joseph II avait dit, paraît-il « Trop de notes, Monsieur Mozart ! ». Qu’importe que la sentence de Julien Gracq à propos de Céline me troubla, qu’elle me parut juste, malgré moi : « Il y a dans Céline un homme qui s’est mis en marche derrière son clairon. », je m’entêtais à préférer la fanfare de Meudon à la sérénade de Combray. Et le Destouches, il s’était coltiné le monde, lui, il avait expérimenté ce qu’il y avait de pire, la guerre, les pauvres, les malades, voyagé de Moscou – même son témoignage anticommuniste retour d’URSS plaisait au communiste que j’étais. Quand on aime se faire mal… – à New-York en passant par l’Afrique coloniale pendant que le délicat d’Auteuil bavassait dans les salons parmi les ineptes aristocrates, les crétins bourgeois, insignifiants oisifs avant de finir sa vie entre sa chambre capitonnée de liège afin que les bruits du monde n’y pénètrent pas et les dîners au Ritz. Je vécus à Bezons, je rencontrai même quelqu’un qui avait reçu dans son enfance une gifle du médecin. Je n’étais pas reçu dans les salons du faubourg Saint-Germain ou du faubourg Saint-Honoré.

Il m’aurait même plu de savoir à l’époque, c’est-à-dire aux environs de mes vingt ans, que le père de Proust avait reçu une balle d’un insurgé de La Commune. Ma haine pour Marcel, le fragile, le délicat n’en eût été que renforcée. Et j’excusais même les haines les plus sordides de Céline. J’aimais les haineux. Et la littérature me donnait raison comme Zola que j’admirais alors : « La haine est sainte. Elle est l’indignation des cœurs forts et puissants, le dédain militant de ceux que fâchent la médiocrité et la sottise. » Je n’aurais même pas eu besoin de lire Une saison en enfer car dès son titre je savais que j’allais me rendre là où j’étais déjà. « Ô sorcières, ô misère, ô haine c’est à vous que mon trésor a été confié ! ». Et me plaisait que Bardamu s’engageât pour servir la mort sans réfléchir. Je ne retenais de tout Le Voyage qu’une seule phrase, celle que lui lance son camarade Arthur Ganate quand il le voit rejoindre la troupe qui passe : « T’es rien c… Ferdinand ! ».

Je trouvai un frère, un père, un camarade, un ami dans Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski qui avait su me décrire, me comprendre mieux que je ne l’aurais fait moi-même. Je m’en goinfrais de ce livre, je le lisais et le relisais, je ne sais combien de fois. A quoi bon lire autre chose quand vous êtes tombé sur ce qui dit l’implacable et définitive vérité sur vous-même et que vous vous en délectez. Oui, j’y lisais aussi la condition de l’homme moderne qui a conscience de sa misère, oui, et cela me rassurait. Je me sentais moins seul. « Je suis un homme malade… Je suis un homme méchant. Un homme repoussoir, voilà ce que je suis. »

La littérature me révélait ma damnation, et me sauvait. Mais, que n’aurais-je pas donné pour pouvoir confier ma maladie à une copine de classe ? Lui confier, c’est-à-dire lui révéler, lui confier, c’est-à-dire afin qu’elle s’en occupât pour m’en guérir. Mais, qu’aurais-je pu lui dire d’autre que « ma maladie, je n’y comprends rien, j’ignore au juste ce qui me fait mal. Je ne me soigne pas, je ne me suis jamais soigné. » Et voilà quelque chose d’impossible à dire si on veut être aimé. Je ne savais même pas que ce que je cherchais c’était l’amour, je n’osais pas me l’avouer, je ne savais pas à quoi il ressemblait, et je restais confiné loin de mes rêves, confit dans ma haine.

Puisqu’il s’agit de dire la vérité sans ambages et parce que je pense qu’enfin je commence à la cerner, je dois vous avouer que si j’ai détesté Proust c’est à cause d’une petite phrase, une remarque que le narrateur se fait à lui-même et qui se trouve au début du Côté de chez Swann :« Tiens, j’ai fini par m’endormir quoique maman ne soit pas venue me dire bonsoir ! ». Il attend donc d’habitude comme un petit bébé que sa maman vienne le border pour faire dodo, le douillet ? Comme c’est attendrissant, comme ça me dégoûte, comme ça me met en colère, comme cela sonne faux. Je n’y crois pas. Moi, ma mère que j’étais incapable de nommer pour moi-même « maman », elle n’était venue qu’une seule fois me border le soir, je ne me souvenais que d’un seul geste tendre, un seul soir de toute mon enfance. Et ce soir-là, j’étais malade.

Un peu de patience ! M. Wallendorff va revenir vous voir, comme vous n’êtes pas des enfants sages…

1 Libération, hors-série, « Pourquoi écrivez-vous ? 400 écrivains répondent », mars 1985