Il n’est plus temps de lire

Et qu’est-ce pour une vie ? Toujours des émotions, toujours des alertes ! À quand donc le bonheur paisible, le repos ?

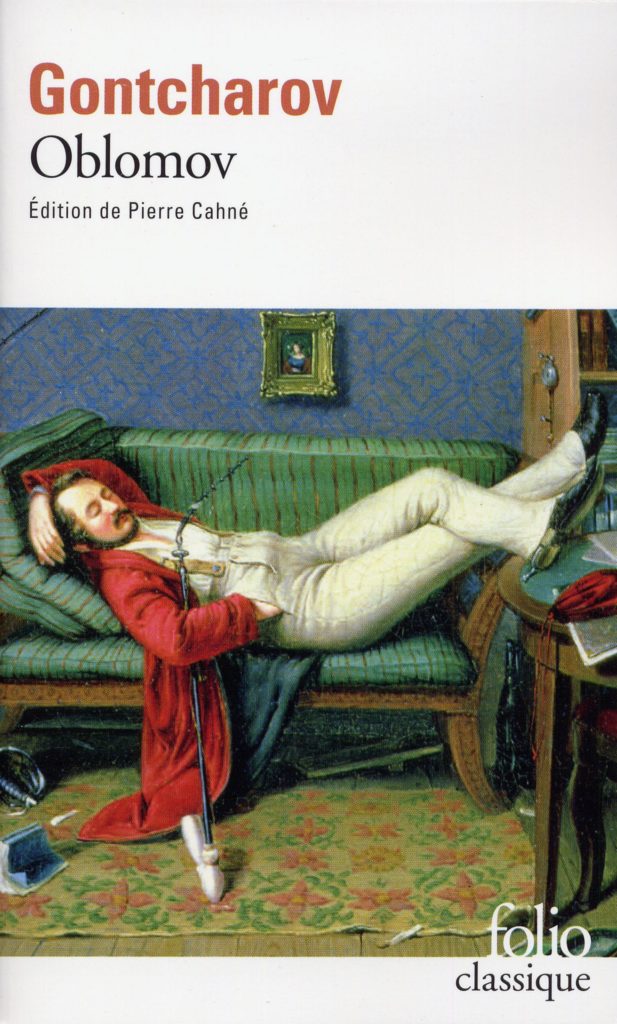

Oblomov, Ivan Gontcharov

Je n’arrive plus à lire. Est-ce parce que le temps est à l’action ? Est-ce parce que l’écriture prend le pas sur la lecture et parce qu’écrire n’est qu’une autre manière de lire, comme le dit, je ne sais plus où, Julien Gracq ?

J’ai lu, bien plus que la moyenne, bien mieux que la moyenne, bien moins et certainement moins bien qu’un vrai érudit, ceux-là qui m’impressionnaient, ceux que je jalousais. A tort parce que comme le dit Pasolini 1 à propos d’Umberto Eco : « Il connaît tout le savoir humain et il te le vomit avec l’air le plus indifférent : c’est comme si tu écoutais un robot. » Pour me rassurer, je me convaincs que j’ai suffisamment lu. Mais qui fixe la jauge ? J’ai tout à coup conscience de mes insuffisances. Mais sont-ce vraiment des insuffisances de lecture ? Peut-être est-ce tout simplement cette cinquantaine passée qui me taraude, qui me fait prendre conscience qu’on ne rattrape pas le temps perdu. Comme je ne sais pas où j’ai perdu mon temps, alors je perds mon temps à essayer de trouver à quoi consacrer le peu de temps qu’il me reste. Les agités, les surmenés, les hyperactifs m’ont épuisé. J’ai compris Oblomov et j’ai tenté l’oblomovisme : je reste allongé sur mon canapé à me dire « À quoi bon ? », je soumets à la pratique la théorie pascalienne selon laquelle « tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir rester en repos dans une chambre ». Je dois avouer qu’après de longues années d’expérience, je n’ai toujours pas trouvé le bonheur.

Je n’arrive pas à lire parce que je voudrais tout lire, tout ce qui mérite d’être lu. J’ai lu trop souvent en dilettante comme on discute, badine au-dessus de la haie avec son voisin. Je n’avais pas de maison et je n’avais pas de haie, je n’avais pas de voisin à qui parler. Je trouvais dans les livres à qui parler. Mais, l’un contredisait l’autre. Et aucun ne parlait du temps qu’il fait. Mais si, en fait, ils ne parlent que de ça, ceux qui me parlent, ils parlent des nuages noirs qui planent sans cesse sur le monde, du mauvais temps qui accable pour l’éternité les vieux os de ces écrivains morts. On n’écrit pas quand le ciel et bleu et que la mer est à 28 degrés – c’est la température idéale ! Je vous l’assure –, souvenirs de Marie-Galante où j’ai vu le paradis, où pendant deux semaines, je n’ai pas lu, je crois, je ne sais plus. Et si j’ai lu, j’ai oublié et donc ce que j’y aurais lu n’avait aucune importance. On en revient à Bergounioux : « Nous ne saurons jamais quels nous avons été dans nos vies antérieures, vouées aux grandes chasses et simplement nimbées de paroles. Nos devanciers n’ont pas écrit parce qu’ils vivaient en paix, carnivores et bercés de mythes, sous le communisme primitif, au sein de la prodigue nature. » J’ai su, sur cette petite île de Guadeloupe, quelle avait été ma vie antérieure alors que plus aucune angoisse ne me tenaillait, alors que j’étais heureux parmi ce groupe au sein duquel je parlais et j’écoutais, où je n’avais plus envie de juger quiconque, où j’aimais tout le monde ; j’ai retrouvé les mythes disparus alors que la nuit me prenait par surprise, une nuit avant que l’homme régnât, une nuit inquiétante où les chants et les cris de l’animal couvrent tout l’espace et le temps, une nuit pendant laquelle celui qui sait écouter sait qu’il ne peu se fier qu’à son instinct de pisteur à l’affût ; j’ai retrouvé les mythes disparus dans l’église de l’Immaculée-Conception de Grand-Bourg où j’ai été bercé par le chant nasillard du chœur catholique, africain et grec des femmes.

Mes velléités de lecture ne m’ont pas abandonné. Mais, quelque chose n’a de cesse de me répéter que je ne prends pas le bon livre. Il m’est arrivé souvent de penser qu’une main invisible dirigeait ma main vers ce dont j’avais besoin à ce moment-là. J’allais à la rencontre du bon libre au bon moment. Ou bien n’était-ce pas plutôt le livre qui venait à moi ? Où est-elle passée cette main ? Nulle part n’est écrit le monde dans lequel nous entrons ou, du moins, il n’est nul livre pour nous rassurer, pour nous guider. C’est peut-être cela la réponse. Je ne sais, je ne suis pas plus avancé qu’avant d’écrire les premières lignes de ce texte. Et, j’écris pour comprendre. Très souvent, c’est en écrivant que les choses se révèlent. L’écriture n’a d’intérêt pour moi qu’en cette capacité de résoudre des pensées qui ne sont que des nœuds de questions. Je n’ai pas de réponse parce que la réponse est contenue dans tous ces textes que je publie, des textes écrits aujourd’hui, hier ou jadis. Et, il y a tant de nœuds à dénouer. On écrit toujours le même texte quand on écrit. Mais, je ne crains plus de me répéter. Il faut sans cesse remettre son ouvrage sur le métier. Il n’est rien de plus enviable que d’être un artisan.

1Pier Paolo Pasolini, Entretiens (1949-1975), éditions Delga

Magnifique

« Dans Carnets du grand chemin, Julien Gracq évoque avec une sorte de gratitude

« l’ange gardien de nos lectures, si grand, si expéditif économiseur de notre temps. Celui qui,

devant un compte-rendu enthousiaste, un titre qu’on nous vante, un livre qu’on hésite à acheter,

nous souffle à l’oreille, gentiment, décisivement, toujours obéi : “ Non. Pas celui-là ! Laisse.

Celui-là n’est pas de ton ressort. Celui-là n’est pas pour toi” ». Qu’il me soit permis de

remercier « l’ange gardien » de mes lectures, qui m’a ouvert les chemins et m’a fait connaître

cette « dépense vitale » qu’a constituée ma rencontre avec l’œuvre de Julien Gracq. »

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01419462

Oui. Pour moi Gracq a été aussi déterminant. C’est grâce à En lisant et en écrivant que j’ai osé lire Balzac, Flaubert, etc.